|

世界名画100幅之十:记忆的永恒

![]()

91、老国王 鲁奥 1916-1917年 油画 76.8×54厘米 现藏匹兹堡卡内基学院

《老国王》是野兽派画家鲁奥在他45岁那年完成的作品,也是他一生中最重要的代表作。从1916年开始创作这幅画起,鲁奥断断续续地画20年之久,可见画家对这一作品的重视。

《老国王》的构图很简单,一个老头侧着身子坐在那里,手里捧着一束花。他的头部以全侧面像的方式出现,与身躯构成一种紧张的关系。这个老头的形象,是用粗黑的线条勾画出来的,每个转折处都很生硬,好像是用铁条折成的一样,有种强悍有力的气势。他的每一个部位几乎都是方形的,仿佛整个人是用一块块石头筑成的,极其厚重坚实。我们还可以看到,在深黑的轮廓线内,层层厚重的颜色稳稳地摆在那里,这是画家运用了伦勃朗的厚涂笔触,以底色来衬托画面闪闪的光彩。

在机械地看待艺术与现实生活关系的人看来,这幅画好像是不真实的。但画中呈现浓重而又偏于阴冷的色调,与画家所要表达的老国王严峻而略带哀愁的情绪是完全一致的。这说明鲁奥刻画的人物形象还是相当真实的,只是他是以独特的画风来创造他心目中的艺术形象的。这种画风是画家情感的反映,虽然悲剧和忧伤是基调,但也有欢乐和乐观的时刻,作品里隐含着宁静和虔诚的基督教精神,一种救世的愿望浮现在画中。

由于这幅画风格凝重,艺术技巧纯熟大胆,以至于同时期的著名画家马蒂斯曾经说:“跟鲁奥的作品放在一起,凡·高的画就像来自18世纪。”

作为一名曾经的玻璃作坊小学徒,同时作为一名虔诚的天主教徒,鲁奥在对社会与宗教的思考中逐渐形成了自己的艺术个性。他的主题,以暗红色和蓝色大胆地薄涂并勾出强有力的轮廓来表现,成为相当忧郁阴沉的形象。晚年鲁奥的绘画多为厚涂,色调浓艳,形象以浓重的粗线勾出来,以此为他的特色。

鲁奥的风格,尤其是他坚持使用浓重的黑色轮廓线以及他有时画的发亮的一粒粒的蓝、红、绿和黄色,往往被认为与中世纪彩色玻璃画相近。鲁奥的轮廓线明确地采用剪影的原理把整个身体分成块面,具有庄严的感觉。

鲁奥曾经在象征主义画家莫罗工作室学习,成为莫罗的得意门生,并在这里结识了马蒂斯等画家。鲁奥曾受到过天主教作家、宣传家波罗伊的影响,他寻求一种适合于他自己观念的主题,对于充斥社会的资产者洋洋得意的邪恶行径表示出强烈的义愤和憎恶,于是,他形成了与自己的同学马蒂斯截然相反的艺术追求——马蒂斯的画是粉饰社会抚慰心灵,而鲁奥的画则是揭露社会的阴暗。

鲁奥是野兽派画家中最与众不同的一位,他的绘画有时也残留着深厚的斑驳肌理,与其“粗犷、野性”的整体面貌形成一致。鲁奥“粗犷、野性”的笔触与内省、禁欲的色彩气质形成某种独立的声音。这种声音对于鲁奥,是清澈的,同时也包含着更为复杂与矛盾的情感。

92、小丑的狂欢节 米罗 1925年 油画 66x93cm 纽约奥尔布赖特诺克斯艺术画廊藏

在当代绘画史上,有位西班牙籍的三位艺术大师对艺术有决定性的影响,一位是达利,一位是毕加索,还有一位就是米罗。达利和米罗都是超现实主义的代表,人们一般把达利等人的作品风格称为“自然的超现实主义”,而将米罗的艺术称为“有机的超现实主义”。

在米罗18岁那年,他生了一场重病,于是在一个叫蒙特洛伊的农庄里住了很长一段时间。起伏的山峦上密布着橄榄树和葡萄园,山的那一边传来海浪的涛声,人们在粗糙的岩层上凿出一幢房子,加上一个哥特式尖顶,就成了一所别致的小教堂。夜晚,乡间的空气那样透明,星星仿佛就在小教堂的尖顶上歌唱。这样的景色在一个体质孱弱的少年眼中,充满了神秘的色彩,对他以后的创作有着深刻的影响。

26岁时米罗去了巴黎。在那里米罗受到了野兽派和立体派的影响,那时他不仅跟包括毕加索在内的艺术家和诗人们往来密切,而且还和以记者身份旅居巴黎的美国作家海明威相处得非常好。生活本来很拮据的海明威,为了帮助处在困难之中的米罗,曾经凑了5000法郎买下了米罗的早期重要作品《农场》。就在这一时期,一个新的流派正在形成,它的思想很快吸引了米罗,终于使米罗自由漂浮的思想和想象找到了归宿,这个流派就是超现实主义。超现实主义有着强烈的社会批判意识,集合在这面旗帜下的诗人和艺术家,以弗洛伊德的思想为依据来对抗他们所认为的资产阶级文明。他们觉得由于一切运用理性来分析和掌握现实的尝试都失败了,那就只有用潜意识来取代理性的位置。《小丑的狂欢节》就是米罗在接触了超现实主义之后的作品。

《小丑的狂欢节》是米罗在饥饿幻觉下创作的。在一个奇特的空间里,所有的东西都一起狂欢。透过墙上的窗户可以看出,天色暗了,星星已经升了起来。但这些并不影响室内的狂热集会。一些音符象征着欢娱的音乐。奇异的红蓝小丑的脸,长长的大胡子,叼着的长杆烟斗,各种各样的野兽、小动物,甚至椅子,凳子,桌子,大腿等所有物体,全都十分的快活。《小丑的狂欢节》只是画家描绘的一种辉煌的梦幻形象,几乎没有什么特别的象征意义。

这幅画是1925年完成的,画里有着纯粹的想象,从这幅画开始,米罗脱离了对早年生活的直接回忆。画这幅画的时候,米罗并不是无目的地涂抹,而是画了很多草稿,从里面捕捉无意识中闪现出的意念,再把这些意念精心设计在画面上。画里好像是一个孩子在看完马戏表演后,在他内心留着深刻的印象的东西,充满着稚气和幽默。实际上,米罗要捕捉的正是在一个成年人的心灵中闪现出的童年的回忆。在所有超现实主义画家中,米罗是最忠实于自己的无意识感受的,他自己也认为《小丑狂欢节》正是在诗的境界中超越了现实。

米罗的艺术个性相当独特,作品常常以女性、小鸟、星空为构筑对象,画面上充满了梦幻般的色彩。他描绘的几何形体既不是具象,也不是完全的抽象,那些细致神秘的形体和符号,突显了画家独特而丰富的想象力。米罗的艺术生涯长达60多年,据统计,他一生大约创作了2000件油画、500件雕刻、400件陶器、5000件素描和拼贴、3500件以上版画作品。这些作品,除了散见于世界各地的重要美术馆和博物馆之外,还有相当一部分作品收藏在位于巴塞罗那的米罗美术馆。

93、几个圆圈 康定斯基 1926年 布 油彩 140.3×140.7cm 纽约古根海姆博物馆藏

《几个圆圈》是抽象派画家康定斯基的代表作品之一。康定斯基是世界公认的现代抽象绘画的创始人,他喜欢将随心所欲画出的淡蓝色、红色、绿色的形状和一些缭乱而有力的线条配合在一起,借此表现抒情式的情感爆发。他个人在色彩试验中也已心醉神迷,认为自己感悟到一个自主的艺术世界的乐趣。

《几个圆圈》已完全脱离了自然形态,特定的主题和视觉的联想都消失了,只通过新的、光边的、有规律的圆形、色彩、空间和运动来传达艺术家的感情意识。画上红、黄、蓝、紫的圆形分立着、交融着,观者仍能找到画家形象思维中的某些痕迹,散发出轻松而又迷人的抒情风格。

画面中,几何图形中的圆,在黑色空间中飘浮,或重叠,或聚散,呈现出光、色的对比与视觉刺激效应。正是在几个圆圈的大小、远近、色彩的对比中,产生了深邃的空间感,令人领略到抽象的美感。

康定斯基谈到这幅画时说:“为什么圆圈让我动心?因为它是最谦虚的形状,但却我行我素地自成一体;它很明确但又可作无穷的变化;它同时是既稳定又不稳定的,它同时是既顺服又倔强的,它是带给自己无限张力的张力。”

康定斯基还说:“圆圈是巨大对抗的结合,它把离心力与向心力结合在一种形状里,一种平衡中。在几种基本形状里,圆形是第四空间最基本的标志。”

从这些话语中可以看出,康定斯基有着丰富的思想,他常常把形象、几何与色彩,甚至是音乐等等,诠释得异常透彻。

康定斯基前期的绘画主要趋于野兽主义的风格。他于1896年从莫斯科来到慕尼黑,后又曾在巴黎渡过数月,在那里接触到印象主义、象征主义、野兽派及立体派的绘画。这对于他日后抽象绘画的形成与演化提供了必要的启示。

1910年,康定斯基创作了第一幅抽象水彩画作品,从此开启了抽象绘画的大门。从此,他摒弃了绘画中一切描绘性的因素,纯粹以抽象的色彩和线条来表达内心的精神。他认为艺术创作的目的不是捕捉对象的外形,而在于捕捉其内在精神。因此,他一直努力试验摆脱外形的干扰,尝试用水彩和钢笔素描的效果来揭示对象的精神。在他的绘画中,我们还能感觉到一种如同音符般的因素存在,有一种与音乐相通的气质。他认为现有的绘画方式无法表达他内心的感受,他需要一种纯绘画,看时应像听音乐一样具流动性。

1933年末,康定斯基在巴黎定居,一直到逝世。对他来说,最后这个时期,无论是在作品的数量上,还是在思想与形式的发展上,都是丰富多彩的。总之,他继续追求更自由、更有生物形态的造型和色彩,偶尔还创造生物形态的质感,但这种质感,比他以往抽象表现主义作品的质感,更加辉煌、多样。

94、黄·红·蓝 康定斯基 1925年 油画 127×200厘米 藏于法国巴黎国立现代艺术馆

《黄·红·蓝》被认为是康定斯基艺术理论的最好诠释。它试图把抒情和几何抽象有机地结合起来。结合的办法就是在几何结构与造型中配上明亮的光与柔和的色彩,使抽象绘画富于激情和想象。

抽象艺术本来就是捉摸不定的意念图案,所以,面对《黄·红·蓝》时,最好的办法就是放弃无谓的猜测、揣摩与思考,在色彩、线条的舞动中,尽情体会艺术的纯粹与美丽。也许有人并不习惯这种没来由的表现,然而美丽却是不可置疑的,震撼更是不可抗拒的力量,因为它的美拥有与心灵节拍相吻合的节奏,或混乱,或激荡,或野蛮,或明快……不用在画面中费尽心力寻找什么,仅仅在视觉的纯粹享受中,你就已经感受到了。

正如康定斯基认为的那样,绘画可以来源于对抽象的强烈要求,而不一定受客观世界面貌的约束。至于想象就是对存在关系的一种主观透视,必须寻求一种新的形式象征符号与色彩的和谐。在康定斯基的心目中,绘画犹如各种不同世界的大相撞,在相互的斗争中,产生出一个新的世界。在康定斯基的画中,有一种内在精神、欲望、激情的自由流露,他运用线条、色块组合并没有固定的格式,都是其强调精神表现的产物。

其实,最初康定斯基并不画抽象画,促使他踏上这条道路的重要因素,除了印象派、野兽派与立体派的影响,还有他本人的一次奇妙的经历。有一天傍晚,他从外面回到家,在迈进门的那一刻,突然发现房中放着一幅极美的画。他很惊讶,仔细一看,原来是自己的一幅画放倒了。于是他从中领悟到一个道理,放倒了的画之所以发出美妙的光彩,是因为看不清它表现的具体事物,能领会的只有纯粹的形式和色彩造成的效果。从此,康定斯基的绘画向音乐靠近了,他不再描绘具象,不再讲述故事,而是仅仅利用点、面、线、色等纯形式的因素,传达精神和情感的内涵。

康定斯基早年学过钢琴和大提琴,这对于他后来尝试将音乐展现在画布上有绝对的影响。他喜欢听音乐,聆听瓦格纳让他看到线条、色彩与音乐的综合,并促使他理解到绘画和音乐一样拥有力量。他写过两本被誉为现代艺术理论经典的名著:《艺术的精神性》和《点线面》。这两本书谈的是色彩与造型理念,但背后的理念是要找到感性的表达力与知性的共同艺术语言。

康定斯基曾经说过,他要表达“更优美的感情——虽然这种感情是莫可名状的”。他非常喜欢用“构图”这个词,他觉得这个词更为“神圣”。康定斯基是神学理论的信徒,其实他讲不清自己的理论。但他相信,艺术在某些先验的意义上,能够纠正知识。对这一点他似乎十分坚信。

95、记忆的永恒,达利,1931年,布上油画,24x33厘米,纽约现代艺术博物馆藏

这是一幅令人震惊的作品,这里向人展示的是一片死一般的沉静,没有人影,也没有鸟兽。在一片荒凉的旷野上,只有几个软绵绵的钟表,或挂在枯枝上,或摆在桌台上,或搁在一个不明物上,在这幅幻象中,一切事物不近情理,却又表现了可知的物体。表现人们心中的幻觉或梦想,创造出了一种现实与臆想,具体与抽象之间的“超现实境界”。这就是20世纪超现实主义大师达利创作的著名画作——《记忆的永恒》。

达利是个不折不扣的天生超现实主义者,他的绘画是逼真细腻与古怪荒诞的混合物。正如他自己曾说过的那样:“我在绘画方面的全部抱负,就是要以不容反驳的最大程度的精确性,使具体的非理性形象物质化。”他的创作深受弗洛伊德“潜意识”学说的影响。他有意把一些东西通过潜意识的幻觉表现出来,他发明了一种叫“偏执狂临界状态”的创作方法,就是在自己身上诱发出种种神秘感受,再把它表现在画布上。由此也可见他本人的古怪和不可理喻。

他的作品给人一种荒诞、错位,不可理喻的感觉,让人感觉仿佛是一场梦一样。达利曾自称自己的作品为“手工制作的梦想照相”。但是他的画面上,每一个对象又都被描绘的细腻、逼真、形象。他想通过一些莫名其妙的荒唐古怪、匪夷所思的艺术形象,让人感觉到一种梦幻、荒唐、乖僻的超现实主义效果。

《记忆的永恒》是一幅极能代表达利创作风格的著名作品。在一片死寂的海滩上,远方的大海、山峰都沐浴在太阳的余辉中。一个长着长长睫毛,紧闭眼睛,好象正在梦境中的像鱼又像马的“四不像”怪物躺在前面的海滩上。怪物的一旁有一个平台,平台上长着一棵枯死的树,还有一个爬满了苍蝇的金属盘子,好像正在被苍蝇啃噬掉。画中最令人匪夷所思的是三只钟表,它们都变成了柔软的、可以随意弯曲的东西,显得软塌塌的,如同面饼一样,或挂在枯树枝上,或搭在平台的边缘,或披在怪物的背上,好象这些钟表都不堪负荷,疲惫不堪地松垮了下来似的。在这里时间被强烈的扭曲了,停止了,仿佛一切都被融化成了无意识的东西。

我们无法猜测,画家通过这些扭曲的东西表达的是一种怎样的思想。有人认为是对时间一去不回头的无奈和恐慌;有人觉得是画家对当时充满矛盾、动荡不安的社会现状,所表达出的一种不安和忧虑的心情。我们无法准确地猜测,结果到底是什么,这也正是这幅画震撼而扣人心弦的魅力所在。

但是观画者也许可以试着从《梦的解释》中,弗洛伊德所提到的梦的特征,得到解释此画内涵的意义。根据梦的解释,箱子代表了*,被小虫所纠缠是怀孕的象征等等。你也许猛然会发现画中的一切是那么迷狂神秘,又带有些色情色彩。

其实根据达利本人的书信中的解释,这幅画是对他少年时恋爱生活的回忆。画的中央是达利变形的自画像,象征着难解和“享受其中的乐趣”。画中的一切似乎表明,时间疯狂流逝之后,画家在对往昔美好生活进行回忆,其中多少夹杂着些伤感之气和当时战后生活压迫下面临的压力。

弗洛伊德曾对达利说过:“你的艺术中有什么东西使我感兴趣呢?不是无意识而是有意识。”可见无论达利多么力图描绘那种无意识的状态,这幅画必定是他经过有意识的努力绘制出来的,是真正创作出来的作品,并且绝对是超现实主义的经典画作。那些软绵绵的时钟成了超现实主义的代名词,这幅画也成了人类美术史上不朽的杰作。正如巴尔评价的那样:“软表是不合理的,也是不可能的、幻想的、异端的、扰人的,它使人哑口无言,使人慌乱,让人催眠,它毫无意义——但对超现实主义者来说,这些形容词是最高的赞美。”

96、内战的预感 达利 1936年 油画 100x99厘米

20世纪20年代末,达利确定了自己的“超现实主义”风格,这是因为一是他发现了心理学家弗洛伊德关于性爱和潜关系意想的重要著作;二是他结交了一群才华横溢的巴黎超现实主义者,这群艺术家和作家努力证明人的潜意识是超乎理性之上的“更为重大的现实”。达利作于1936年的《内战的预感》就是超现实主义的代表之作。

第二次世界大战前夕,整个欧洲乃至世界都笼罩在法西斯的阴影之下,法西斯分子叫嚣著战争的来临。当时西班牙佛朗哥政权也已经蠢蠢欲动,准备推翻左派的人民政府,即将掀起一场严重的内战。1937年,法西斯空军对西班牙北部巴斯克的重镇格尔尼进行了轮番轰炸,造成了震惊世界的惨案。著名画家毕加索曾根据这个事件创作了著名的《格尔尼卡》。

早在西班牙内战爆发的前一年,达利就已经预感到了这一事件,于是创作了这幅闻名遐迩的《内战的预感》。达利因为躲避战争,暂时逃到意大利避难。但他的心里对于战争,还是存在著相当的恐惧。这幅画是达利在西班牙内战爆发前6个月完成的作品。

为了表现自己的恐惧和愤怒,达利在这幅画中将超现实主义的手法发挥得淋漓尽致。整个画面是荒诞又恐怖的,画中的主体是人体经拆散后重新组合起来的形象,形似人的内脏的物体堆满了整个地面。整幅画的中央被丑陋的手和腿框成一个四边形,似乎暗示著四分五裂的西班牙。画面上方的那个脑袋,像是炫耀自己胜利的样子,露出狰狞的奸笑。两只扭曲可怕的手,一只在地上,象征被压迫的人民;另一只向上握住乳房的手,象征掀起战争的祸首。画家透过一只被拉扯的乳房与相对的一只脚踝,以性暴力的形式表现恐惧。

画家运用细腻的写实手法,画出了被肢解的人体,具有逼真的效果。用人体构成框架的结构充满画面,用蓝天白云作背景,表明这些罪行是在光天化日之下进行的。画家以此象征战争的恐怖与血腥,就像一场血肉横飞、尸骨四迸、令人毛骨悚然的噩梦。整个画面的所有物象都是如此的荒诞、恐怖,但这些物象,却真实体现了画家对非正义战争的控诉。

达利的画作充满了寂寞的气氛,甚至细看某一部分会让人产生恐惧心理,但仔细回味并撕开那表层中的层层面纱会发觉,他的画充满了生命的意蕴。

正如艺术评论家摩赛所说:“我认为达利是时代变乱的先知,集权统治往往能使绘画的内容和技巧等具有生命力的组织要素窒息而死,而他却能击碎这个桎梏。他似乎在以他独特的方式,冲破当时被统治控制不前的文化。在他笔下,即使是一棵树、一块怀表也会表现出人一样的性情。故而在看似冷漠而又疯狂的表象下,藏匿著他对感性世界、对生命独具个性的诠释,而对生命意蕴的形式追求也正是,在剎那间见终点,在微尘中见大千,在有限中寓无限。”

纵观达利辉煌而富于成就的创作生涯,作为一名艺术家,他总是孜孜以求探索艺术世界无穷的表现力,而从不局限在单一的风格和创作中。青年时期达利狂热于“非合理性的构造”,战后他通过宗教和原子物理学的触发,在构思上力求接近“超合理性”的世界。因而他的画作歷经了印象派、超现实主义,直到最后的经典时期的蜕变过程。他在绘画技法上虚实多方位的应用是具有创造性的。

这位以探索潜意识著称的大师,一生也充满了梦幻般传奇色彩。他的生活本身就是超现实主义的,他的言形举止与传统艺术家大相径庭,他善于自我炒作和宣传、追求时髦,然而他对艺术的追求是不置可否的。他曾经几乎在所有的艺术载体上工作,他留给世人的不单单是大量的油画、水彩画作品,还包括许多雕塑作品、珠宝设计等等。丰富的艺术语言引领著一种迷狂感性而且时尚的艺术文化,成为世界画坛一座不朽的里程碑。

97、死与火 保罗·克利 1940年 布面油画 46×44cm 瑞士伯尔尼克里基金会

瑞士画家保罗·克利于1935年患上恶性皮肤硬化癥,经多方治疗无效,1940年6月29日离开了人世。克利可以说是一位大器晚成的画家,晚年的他心情郁闷而凄凉,深受皮肤病的折磨。即便如此,在人生的最后几个月里,他仍创作出惊人的众多作品,《死与火》就是克利的最后作品之一,是他对死亡的深刻领悟,也是他为自己谱写的安魂曲。

这幅画创作于1940年,是画家与死亡命运相抗争的代表作,在《死与火》中,一个闪著寒光的奇形怪状的头颅骨占据了画面中心,画家使用意思为死亡的德语”tod”三个字母,构成脸上的眼睛、鼻子和令人毛骨悚然的笑容。苍白的脸色,一个五官极其抽象的人正向死亡走去。他的心脏已从胸膛里掏走,他的脸没有特点,身体也没有骨肉,死亡是唯一的真实,所有器官正在坟墓里等著他。

可是这幅画的背景却一反常态的明快,熊熊燃烧的红色火焰,寓意著太阳还没有落下。为痛苦和死亡所包围著的球体或太阳在主角人物简单成一条直线的手臂上保持著平衡,寓意著他正停留在地平线即死亡的一只手上。上方的天空被火光照亮。

画的右侧是在克利晚年作品中数次出现的希腊神话中的人物——以小船将死者渡过施蒂克斯河运往黄泉之路的艄公凯伦。画家将其描绘为简单线条构成的人像,凭他手里握著船桨,便可以判明其身份。

三条黑色的线,如同”达摩克里斯的剑”一样,垂挂在画面中间人物的头上。

死亡的头部只是一个半圆,但平衡于它手中的太阳却是一个完满的圆,太阳是最耐久的,升得最高的,也是最为重要的。这幅画让我们清楚地看到,克利把自己的死理解为一种向最深层次的迁徙。

在克利这一类的晚年作品中,以往作品所迸发的快活要素消失了踪影,无论象征性上的原因还是肉体上的原因,所有的因素都还原到其本质,画家以很少的线条表示出形状,颜料涂得很薄。因此,麻布的质地透过了画面,其效果荒凉可怕地显露出来。

多年的恶性皮肤硬化癥,使克利的手不再像以前那样灵巧,正因为如此,他才把自己那特有的”笨拙的幽默”发挥到了极致,并通过回忆使自己的画变得简化而抽象。理解克利的艺术也并不是高深莫测和神秘的事情,更没有必要去确定他到底属于超现实主义画家还是表现主义画家,他兼具这两种画派的特性,是以形体和色彩为中心的画风独特的艺术大师。

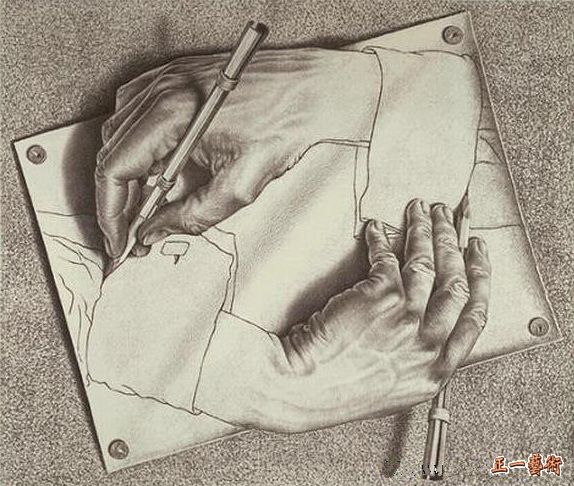

98、手画手 埃舍尔 1948年 布面油画 41×42cm 美国科尼丽亚·凡·罗斯福私人收藏

荷兰版画大师摩里茨·科奈里斯·埃舍尔,是现代艺术里一位很独特的画家,他对身边的自然事物有著不同的观察视角。在他的画中很少表露出个人的态度和情感,而是将绘画变成与人的视觉做的一场游戏。他的绘画精密准确、规则秩序,充满了数学味道,并且充斥著悖论和不可能的情况,以至于使人很难为他的作品定位。正因为如此,埃舍尔被后人称为独一无二的数学画家。他的作品中最具代表性的就是他在1948年创作的《手画手》,这是一幅充满了矛盾和思辨意味,充斥著荒诞和真实的典型画作。

这幅《手画手》乍看起来并没有什么特别之处,不过是画了两只正在画画的手。手的样子像古典素描一样,画得精确而细致。可是,如果仔细观察一下,观画者就会迷惑了。一张白纸被钉在了灰色的底面上,一只右手伏在上面,正在认真用线条勾勒衬衫的袖口,马上就要完成,可这时仔细看就会发现,真实、立体的左手逐渐从平面的袖口里伸出来,同样正在描绘右手的袖口。它们在那张白纸上,按照从平面到立体,再到平面,再到立体的空间关系循环转化,形成真实与画面相互交替的错觉。

在这幅作品中,不管怎么看,也分不清究竟是左手在画右手,还是右手画的左手?画家就这样把迷惑抛给了我们,这幅画是埃舍尔精心地经过仔细地构图和设计绘制出来的。并且这两只手都被画得精确而写实,充满了立体感,连皱纹也表现得淋漓尽致。可是就在这样一幅画上,荒诞和真实、可能与不可能交织在一起,使画面充满了思辨的意味。仿佛这两只手都在復制对方,可是谁也不知道,谁是本源,谁是被復制者?

埃舍尔对这些造成错觉而又令人迷惑的空间情有独钟。在他的许多作品中,都通过分割对称循环连续等方法,把许多三维物体在二维的平面上表现出来。让人在为之惊诧之余,又深深感受到其中的奥秘和不可思议。

埃舍尔对三维空间画深深著迷,他曾说过:“在数学领域,平面规则分割已经从理论上获得了充分的研究,数学家打开了一扇通向无限可能的大门,但是他们自身并没有进入其中看看,他们特殊的禀赋使他们对如何打开这扇门的方式感兴趣,而对隐藏在其后的花园不感兴趣。”正是这个“花园”无尽的诱惑,让埃舍尔钟爱一生。

埃舍尔是个奇特的图形天才,他创造了一个完全与众不同的世界。看他的画就像一桩奇妙的智力游戏,或者进入了一个错综復杂的迷宫。可是在这魔幻一样的世界里,却有著让人不可思议的精密、准确、规则、秩序。正如评论家说的那样,埃舍尔的作品完全是精确的理性产物,画中的每一种形象都是经过精密计算得到的结果,他的创作过程俨然像一位数学家在作研究,然而就画面的美丽程度而言,又毫无疑问是一位真正的艺术家。这就是埃舍尔的魅力,也是他为什么得到那么多数学家拥护的原因。

99、薰衣草之雾:第一号 波洛克 美国 1950年 布上油画 221*300cm 华盛顿国家美术画廊

通常在欣赏西方绘画时,人们对画家在作画时的创作本身要素关注的很少,比如画家的创作方式、运笔方法以及创作时的精神状态等。而波洛克的作品打破了这种欣赏模式,他自己作画的本身也成了绘画的一部分,使人们在欣赏他的作品时能够很清晰地看到他作画时留下的痕迹。

波洛克深受“潜意识”绘画方式的影响,作画时非常随心所欲,一挥而就。在作画时,他常常把画布钉在墻上或放在地上,把整个画布当成了表演的舞臺,自己手执画笔深入其中,腾挪跳跃,尽情挥洒。由于作画时要在画布面前走来走去,所以被人称为“行动绘画”。波洛克曾说:“我的画不是出自画架,在作画之前,我几乎从不把画布绷紧。我宁愿把未绷紧的画布钉在坚硬的墻上或地板上,我需要坚硬的表面的那种反抗力。在地板上画,我感到更轻松。我觉得与画更接近,更像是画的一部分。因为这样一来我就能绕著画走,先从画面四边入手,然后逐渐接近中心,完全是在画中。”

《薰衣草之雾:第一号》就是在这种情况下创作出来的作品。它是波洛克作品中色彩最浓重且最丰富的作品之一。这幅画长3米,宽2米多,是一幅巨画。在欣赏它时,视线很自然地就被卷入这种宏阔的场面中。画面上缠绕纠结在一起的色彩布满了所有的角落,用指甲、平头针、纽扣或者硬币等各种东西刻画出来的线条星罗棋布,看上去仿佛是一片繁密茂盛、零碎杂乱的野草地。但是却又充满了一种整体的和谐、均衡的协调。

在这幅作品中,从表现的技术层面看,画中没有什么立体透视的运用和结构布局的精心设计,只是通过在平面上色彩的纯粹运用来表现绘画效果,波洛克对此说道:“颜料有自己的生命,而我试图把它释放出来。”因而,当面对这样一幅画,我们不仅惊嘆画家的创作方式,也为画面所表现出来的效果而惊讶。

波洛克在这幅画中,创造了一种如网一样暧mei的空间,大部分的笔触漂浮在画面的后方,漂浮在被有意填满的、不存在透视关系的空间之中。然而,仍然有一些笔道跃出前来,使近景与后景相互渗透,在人的视觉当中跳来跳去,同时又在一片混乱中建立了一种说不出的秩序。有趣的是,画家在创作过程中,可能还嫌画笔滴洒颜料不过瘾,干脆情不自禁地将手蘸上颜色,按在画面的右上角。

波洛克这种独特手法造成的画面,一开始引起了美国公众的普遍愤怒,不过,这些对波洛克本人来说似乎没有任何影响,他对公众的看法多半不予理睬,继续画他的画。他认为,抽象绘画应该是一种享受,就像音乐一样。抽象绘画作为一种全新的艺术探索,波洛克把创作的本身纳入了人们的欣赏范围,并把“潜意识”的创作行为也视为艺术本身,从而为抽象表现主义开拓了一条崭新的发展道路,深远地影响了美国现代艺术的发展。

100、玛丽莲·梦露双联画 安迪·沃霍尔 1962年 布面油画

《玛丽莲·梦露双联画》是波普艺术的代表性作品。波普艺术是20世纪最有影响的艺术运动之一,也是20世纪唯一获得普遍接受的艺术流派。

波普艺术的名字来源于英文缩写“POP”,即流行艺术、大众艺术。城市的广告、杂志、电视、卡通漫画等宣传造就了波普艺术的问世,波普艺术家遵从“艺术应反映日常生活,日常生活应表现在艺术之中”这一反传统的艺术观念,多以流行的商业文化形象和都市生活中的日常之物为题材。

《玛丽莲·梦露双联画》的作者沃霍尔在这场艺术运动中一马当先,成绩斐然,被视为波普艺术最杰出的代表人物和最有革命性的艺术家,被人们称为20世纪后半叶对世界艺术贡献最大的艺术家之一。

《玛丽莲·梦露双联画》是沃霍尔最著名的代表作,它诞生于1962年。当年,美国著名性感明星玛丽莲·梦露神秘自杀,一向很喜欢她的沃霍尔也和许多人一样极为震惊和伤心,于是就创作了这幅独具个性的画作。画面上沃霍尔把十几张玛丽莲·梦露的形象进行了重復的排列。右边是重復排列的黑白形象,左边是重復排列的彩色形象。

在制作过程中,画家故意把印刷过程作两部分展现:右半边是印刷的第一道黑线效果;左半边是用丙烯色套印的彩色效果,并仿效廉价印刷品的低质量效果,使镂版定线不精确,造成套色错位、色彩浓淡不均匀、模糊不清等效果,使画面看上去质地低劣,以加强其低俗的性质。

这种对比形式的反复排列,似乎是要让形形色色的人们去记住这位谜一样的性感女明星,也是一种反復的、不厌其烦的、千篇一律的纪念或追忆的形式表达。而电影明星玛丽莲·梦露的照片的泛滥,也和可口可乐的广告泛滥一样,标志著美国社会大众的趣味。画家借用这种手法来说明,此类大众趣味正象像这幅画一样,大批量地制造出来,直至你感到厌倦为止。正如沃霍尔本人说的那样:“我要让自己变成一台机器。”他的工作室也以“工厂”闻名。以后他以相同的方式,创作了大量的“社会画像”。另外,沃霍尔还说过:“绘画就是事实,这就够了。”对于波普作品,他进一步强调过:“这些绘画都充满著自身的存在因素。”

沃霍尔把作品主题推广到一切已经存在的事物上,在每一个永恒的瞬间不加拒绝地容纳了一切在质上并不相同的事物。他看似漫不经心地选用日常生活中普通元素作为创作主题,其实正是挖掘出它们具有的共同特点——重復。这种重復构成展现了一种反常或变异的体验,达到一种隐去单一母体的表现效果。所以,在欣赏沃霍尔作品时,观众有意无意会触及到重復和差异、整体与个体之间的联系,体验著作品所蕴涵的色彩、质感、韵律上的形式美感以及视觉上的拓展和延伸。

沃霍尔除了是波普艺术的领袖人物,还是电影制片人、作家、摇滚乐作曲者、出版商,是纽约社交界、艺术界大红大紫的明星式艺术家。“每个人都能当上15分钟的名人”,这是安迪·沃霍尔留给媒体时代最乐观的寓言。